नई आपातकालीन स्वास्थ्य चुनौतियां और अयुर्वेद चिकित्सा

परिचय :

स्वस्थ शब्द शरीर के भीतर विभिन्न स्थितियों को संदर्भित कर सकता है। कई लोग कल्याण को अपने शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़ते हैं, इसका उपयोग पर्यावरण, मानसिक, बौद्धिक, व्यावसायिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। और जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य के ये विभिन्न आयाम का आपस में बातचीत करेंगे। जैसे-

शारीरिक

भावुक

बौद्धिक

आध्यात्मिक

सामाजिक

व्यावसायिक

पर्यावरण

भारत में वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति:

स्वास्थ्य क्षेत्र में, भारत ने पिछले दशकों में काफी प्रगति की है। जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष से अधिक हो गई है, शिशु और पांच से कम मृत्यु दर बीमारी की घटनाओं की दर के मामले में घट रही है। कई बीमारियाँ, जैसे कि पोलियो, गिनी कृमि रोग, जुएं, और टिटनेस को मिटा दिया गया है। इस प्रगति के बावजूद:

उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दशकों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा बनकर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी रहेगी। मानव इम्यूनोडिफ़िशिएंसी वायरस संक्रमण और अधिग्रहित प्रतिरक्षा की कमी के सिंड्रोम (एचआईवी / एड्स), तपेदिक (टीबी), मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों जैसे स्थानिक रोगों के अलावा, संचारी रोग का प्रकोप स्वास्थ्य के लिए उच्च स्तर की तत्परता की आवश्यकता को चुनौती देता रहेगा। जल्दी पता लगाने और तेजी से प्रतिक्रिया। इस संबंध में, वेक्टर जनित रोग, जैसे डेंगू विशेष चिंता का विषय हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध मानवता के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है जिसे सभी गंभीरता से निपटना चाहिए। भारत वर्तमान में स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक रूप से, जनसांख्यिकी और महामारी विज्ञान के संक्रमण की स्थिति में है। जबकि पिछले दशक ने विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के संदर्भ में उल्लेखनीय आर्थिक विकास देखा है, दुर्भाग्य से यह प्रगति अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानताओं के साथ है। यह सुझाव देने के लिए मजबूत सबूत हैं कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच यह आय असमानता या असमानता सबसे खराब स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ी है। अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा करने से स्वास्थ्य और सामाजिक परिणामों को नुकसान पहुंच रहा है। जबकि आर्थिक असमानताओं को पाटने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बीच और बीच में स्वास्थ्य असमानताओं को भी पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से श्रम शक्ति में काफी वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, यह देश को तभी फायदा होगा जब आबादी स्वस्थ होगी।वर्तमान में देश बीमारी के तिहरे बोझ से पीड़ित है:

१) संक्रामक रोगों का अधूरा एजेंडा,

२) गैर संचारी रोगों (एनसीडी) और की चुनौती

३) महामारी और महामारी के कारण नए रोगजनकों का उद्भव।

इसके अलावा, स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही अधिक फैला हुआ है और इक्कीसवीं सदी में इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए इसे मजबूत करने की जरूरत है।

नई उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां:

नई उभरती स्वास्थ्य चुनौती / मुद्दे वे हैं, जो आबादी के समग्र स्वास्थ्य के लिए खतरे से या तो खतरा पैदा करते हैं या राहत देते हैं। एक उभरता हुआ मुद्दा एक बीमारी या चोट हो सकता है जिसने पिछले एक दशक में घटना या व्यापकता बढ़ाई है या निकट भविष्य में बढ़ने की धमकी दी है। यह एक "क्षितिज मुद्दा" हो सकता है जो अभी हमारे समाज और भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों के विकास के लिए शुरू हुआ है, जो अनिश्चित हैं। यह एक लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या में बढ़ी हुई दृश्यता भी हो सकती है जो मृत्यु और विकलांगता को कम करने के सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य को बाधित करती है।

स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करते हुए:

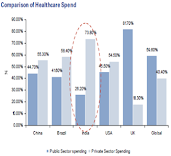

स्वास्थ्य किसी देश के विकास का निर्धारक होता है और किसी देश का विकास स्वास्थ्य का निर्धारक होता है। इस प्रकार दोनों को वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर प्राथमिकता के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है।हेल्थकेयर क्षेत्र, भारत में, एक विभक्ति बिंदु पर है और मध्यम अवधि में तेजी से विकास के लिए तैयार है।हालाँकि, भारतीय स्वास्थ्य सेवा व्यय अभी भी विश्व स्तर पर सबसे कम है और स्वास्थ्य सेवा की ’पहुंच और रोगी की देखभाल की गुणवत्ता’ के संदर्भ में दोनों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। "जीडीपी के प्रतिशत" आधार पर तुलना करने पर भारतीय स्वास्थ्य सेवा का खर्च वैश्विक औसत से आधे से भी कम है।स्वास्थ्य देखभाल खर्च, जब सार्वजनिक-निजी योगदान के आधार पर तुलना की जाती है, तो एक तिरछी तस्वीर भी दिखाई जाती है।

जैसा कि नीचे की तुलना में कहा गया है, हेल्थकेयर क्षेत्र में निजी क्षेत्र का योगदान ~ 75 प्रतिशत प्रतिशत के मामले में दुनिया में सबसे अधिक है। दूसरी ओर, सार्वजनिक व्यय, दुनिया में सबसे कम है और वैश्विक औसत से कम ~ 23 प्रतिशत अंक है।

चुनौतियां:

१) जनसँख्या वृद्धि।

२) संचारी रोग से गैर संचारी रोगों के लिए रोग का बोझ स्थानांतरण।

३) शहरी भारत में जीवनशैली से संबंधित बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि और वहीं, ग्रामीण भारत संचारी रोगों जैसे तपेदिक, टाइफाइड, पेचिश आदि से जूझ रहा है।

४) स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है।

५) साक्षरता बढ़ रही है

इसके अलावा, मौजूदा हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर अनियोजित है और अनियमित रूप से वितरित किया जाता है।

इसके अलावा, बड़ी भारतीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है।

स्वास्थ्य प्रबंधन:

हेल्थकेयर, बदलते रोग पैटर्न के मामले में प्रतिमान बदलावों की आमद है, जिससे ग्रामीण और ग्रामीण दोनों के लिए दोहरी बीमारी का बोझ बढ़ रहा है। शहरी भारत आपूर्ति पक्ष में इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों के असमान वितरण का प्रसार किया गया है। समस्या से निपटने के लिए प्रमुख हितधारकों से एक बहु-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध, सुलभ और सस्ती बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत को इस दिशा में विभिन्न समाधानों की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य में भविष्य के विकास के लिए सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शिका समाज में वर्तमान रुझानों और अनुसंधान में प्रगति की सावधानीपूर्वक परीक्षा है।

आयुर्वेद चिकित्सा संकट:

आयुर्वेद बाहरी और साथ ही आंतरिक कारकों के माध्यम से एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है।

बाहरी कारकों में शामिल हैं:

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में तेजी से प्रगति, प्रौद्योगिकी का विकास, आयुर्वेदिक योगों के निर्यात में विदेशी देशों द्वारा लगाए गए कड़े हालात, इसकी दवाओं की विषाक्तता और प्रभावकारिता के बारे में संदेह और भय, सबसे महत्वपूर्ण, इसे एक मान्य प्रणाली के रूप में मान्यता देने से इनकार करना। ।

आंतरिक कारकों में शामिल हैं:

वास्तविक गुरुओं की अनुपस्थिति जो ज्ञान और ज्ञान का भण्डार हुआ करती थी, अच्छी गुणवत्ता वाले चिकित्सकों की कमी, खराब गुणवत्ता की शिक्षा, गुणवत्ता अनुसंधान की आभासी कमी, खराब गुणवत्ता वाली दवाएँ।

इसके अलावा, जैव विविधता में गिरावट के साथ-साथ औषधीय पौधों की उपलब्धता, धन के लिए आयुर्वेद को अपहृत करना, युवाओं को आयुर्वेद में एक पेशे का चयन करने के लिए प्रेरणा की अनुपस्थिति और वैश्वीकरण और उदारीकरण द्वारा चकित समाज द्वारा पारंपरिक प्रणालियों की अस्वीकृति अन्य गंभीर चुनौतियां हैं। एक उपचार प्रणाली के रूप में आयुर्वेद का बहुत अस्तित्व है। हम, भारत में चिकित्सा की पश्चिमी प्रणालियों की आंखों के माध्यम से अपने स्वयं के सिस्टम को देखते हैं और दवाओं की पारंपरिक प्रणाली को निंदनीय बताते हैं। जबकि अधिक से अधिक लोग, विशेष रूप से जो कम आय वर्ग के हैं, उन्हें पुराने और नए प्रकार के रोगों के भंवर में धकेल दिया जाता है और स्वास्थ्य देखभाल की लागत आसमान छू रही है और हमारी आबादी अधिक से अधिक असहनीय हो जाती है, हम कहीं नहीं हैं आयुर्वेद और बहन प्रणालियों को छोड़कर, और जाने के लिए।लेकिन समस्या यह है कि सिस्टम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं।

चिकित्सा प्रबंधन:

पहली क्रिया इसे चिकित्सा की एक प्रणाली के रूप में मान्यता देना है जो किसी भी तरह से आधुनिक चिकित्सा से कमतर नहीं है। आयुर्वेद सदियों से प्रचलित जीवन पद्धति है जिसने लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान दिया है। आयुर्वेद में दवाएं प्रकृति आधारित हैं और इन्हें भोजन के रूप में माना जा सकता है। आयुर्वेद को खारिज करने के लिए इस बात पर विचार करना कि यह साक्ष्य आधारित नहीं है, कुछ हद तक हास्यास्पद प्रतीत होगा। सिस्टम की प्रभावकारिता अपने स्वयं के प्रोटोकॉल का पालन करके साबित की जा सकती है। दूसरे, आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अनुकरण करना बंद कर देना चाहिए। जबकि रोगों की प्रगति की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बीमारियों के इलाज के लिए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। एक विकेन्द्रीकृत, सरल और सस्ती प्रणाली समय की आवश्यकता है। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना और आबादी द्वारा उनका उपयोग इस देश के प्रत्येक क्षेत्र को उनके बारे में अनूठे ज्ञान को संरक्षित करने में मदद कर सकता है।

आयुर्वेद, त्रिदोषों में स्वास्थ्य के संतुलन को बनाए रखने की अवधारणा, उनकी तबाही और सुधार मुख्य रूप से निवारक स्वास्थ्य देखभाल में योगदान कर सकते हैं। संपूर्ण आबादी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए कवरेज, आउटरीच और धन की समस्याओं से निपटने के लिए भारत को आयुर्वेद का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना होगा। आयुर्वेद में संकट में योगदान करने वाले प्रत्येक कारक को प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए, इसमें भाग लेने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर दवाओं का निर्माण, उचित प्रमाणीकरण के साथ आयुर्वेद दवाओं की गुणवत्ता के बारे में आशंकाओं को दूर कर सकता है।

बिमरियॊ के नजरिये से:

नई उभरती हुई बीमारियाँ / उभरती हुई संक्रामक बीमारी वह है जो पहली बार किसी आबादी के भीतर दिखाई दी है, या जिनकी घटना या भौगोलिक सीमा तेजी से बढ़ रही है या निकट भविष्य में बढ़ने का खतरा है।

उभरते संक्रमणों के कारण हो सकता है:

पहले से अनिर्धारित या अज्ञात संक्रामक एजेंट।

ज्ञात एजेंट जो नए भौगोलिक स्थानों या नई आबादी में फैल गए हैं।

पहले से ज्ञात एजेंट जिनकी विशिष्ट बीमारियों में भूमिका पहले से अपरिचित है।

उन एजेंटों का फिर से उभरना जिनकी बीमारी की घटना का महत्व था

इमर्जेंसी संक्रामक रोगों की स्थापना में शामिल कारक:

कम से कम दो घटनाओं को घटित करना है:

(1) संक्रामक एजेंट को एक कमजोर आबादी में पेश किया जाना है।

(२) एजेंट के पास व्यक्ति से व्यक्ति में आसानी से फैलने और रोग पैदा करने की क्षमता होती है। संक्रमण को आबादी के भीतर खुद को बनाए रखने में सक्षम होना पड़ता है, और अधिक से अधिक लोग संक्रमित होते रहते हैं।

कई उभरते रोग तब उत्पन्न होते हैं जब जानवरों में संक्रामक एजेंट मनुष्यों को भेजे जाते हैं (ज़ूनोस के रूप में संदर्भित)।

जैसे-जैसे मानव आबादी संख्या और नए भौगोलिक क्षेत्रों में फैलती है, संभावना है कि मनुष्य पशु प्रजातियों के साथ निकट संपर्क में आएगा जो कि एक संक्रामक एजेंट के संभावित मेजबान हैं।

जब उस कारक को मानव घनत्व और गतिशीलता में वृद्धि के साथ जोड़ा जाता है, तो यह देखना आसान है कि यह संयोजन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

हालाँकि हमें नई उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए एक सीधा संदर्भ नहीं मिलता है, हम इसे अपने आचार्यों द्वारा दी गई विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से समझते हैं,

जैसे:- 1.जनपदोप्ध्वन्षा रोग (Epidemic or Endemic Diseases)

2. आंगन्तुजा रोग (diseases of external cause)

3. औपसर्गिका रोग (Contagious Diseases)

4. ग्रहा रोग (Sporadic cases of infective nature due to Grahabhishanga)

5. क्रिमी (Micro-organisms / parasites)

1.जनपदोप्ध्वन्षा रोगा (Epidemic or Endemic Diseases):

आचार्य चरक ने जनपदोप्ध्वन्षा नाम की महामारी विकारों की व्याख्या के लिए एक पूरा अध्याय समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने महामारी विज्ञान की विशिष्ट विशेषताओं के निर्धारण के बारे में बताया है। इन कारकों के 4 कारक जल, वायु, देश और काल, संचारी रोगों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान के साथ अच्छी तरह से जोड़ा जा सकता है। इन कारकों के संदूषण और विकृति के परिणामस्वरूप महामारी रोग प्रकट होते हैं। आज जल जनित रोग, पर्यावरणीय रोग, महामारी संबंधी विकार और अन्य मौसमी विकारों को जनपदोप्ध्वन्षा व्याधि के संदर्भ में समझा और समझा जा सकता है।

2. आगन्तुजा रोग (diseases of external cause):

बीमारियों के विभिन्न वर्गीकरणों की व्याख्या करते हुए, महारुद्र पालन में आचार्य चरक ने अनगन्तु पूजा के बारे में विस्तार से बताया है। बाहरी कारक जैसे भुट्टा (रोगाणु), विष्टि (विष), वायु (वायु), अग्नि (अग्नि), हत् (चोट), काम (वासना), क्रोध (क्रोध), भाव (भय / मानसिक) इत्यादि, संगति परिणाम आगन्तुजा रोग की अभिव्यक्ति हालांकि, आगन्तुजा रोग के रोगजनन में महत्वपूर्ण अंतर है। आचार्य चरक बताते हैं कि, यहाँ रोग का उत्पादन पहले होता है और फिर दोष और दूषियों की उत्पत्ति होती है।

तो एक बीमारी के उत्पादन में भले ही रोग जीव या किसी अन्य आगन्तुजा रोग के कारण शुरू में रोग के कुछ संकेत और लक्षण लाने में सक्षम है। अगर इसका पालन न किया जाए तो दोषों का निवारण और बाद में दोषों-दोषों के निवारण के लिए यह पूरी तरह से प्रकट रोग उत्पन्न करने में सफल नहीं होगा। यदि कोई भुतोपसर्ग दोस और दुशास के बाद के वशीकरण को लाने में विफल रहता है, तो यह शरीर में स्थापित नहीं होगा।

यही कारण है कि कई रोग उप-नैदानिक संक्रमण के रूप में कम हो जाते हैं, जो हल्के बुखार, नैदानिक क्षितिज में प्रवेश करने से पहले अस्वस्थता पैदा करते हैं।

यह विवरण महामारी ट्रायड अर्थात, एजेंट, मेजबान और पर्यावरण की आधुनिक अवधारणा और संक्रामक रोगों के विकास में उनकी बातचीत के लगभग बराबर है।

3) औपसर्गिका रोग (Contagious Diseases):

बीमारियों के कुछ समूह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं जिसे औपसर्गिका / सङ्क्रमक रोग कहते हैं।

आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कुष्ट, ज्वर, शोष, नेत्राभिष्यंद जैसे रोग फैलते हैं।

Exposure or Contact एक साधारण संगति, स्पर्श, अन्य की समाप्त हो चुकी हवा को अंदर लेना, एक प्लेट में एक साथ खाना, सोना और एक साथ लेटना और दूसरे के कपड़े आदि पहनना हो सकता है।

यहां तक कि एक संक्रमित महिला के साथ यौन संपर्क भी कई यौन संचारित रोगों को जन्म देता है।

आचार्य वाग्भट्ट बताते हैं कि सभी बीमारियां केवल संपर्क के माध्यम से फैलती हैं, लेकिन त्वचा और आंखों के रोगों में अधिक संचार क्षमता होती है।

4. ग्रहा रोग (Sporadic cases of infective nature due to Grahabhishanga):

रोग के कुछ समूह हैं जो कुछ जीवित प्राणियों के साथ संपर्क के कारण होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है जिसे ग्रहा (दुष्ट राक्षस) के रूप में कहा जाता है, उनके द्वारा प्रकट रोग को ग्रहा रोग के रूप में नामित किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इस अवधारणा के बारे में एक विस्तृत विवरण दिया है, सुश्रुत उत्तरांत्र में कुमारांत्र के तहत समझाए गए 12 अध्यायों में से 11 अध्याय को ग्रहा रोगों और इसके छंद के अन्वेषण के लिए समर्पित किया गया है। ग्रहास को समझा जाता है कि, दुष्ट राक्षसों के वर्ग को मनुष्यों को पकड़ने के लिए माना जाता है और कई प्रकार के लक्षण पैदा करते हैं जो प्रकृति में अगरुतुजा है। उन्हें संक्रामक संपत्ति वाले जीवित प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो सूर्य की किरणों से संरक्षित अशुद्ध स्थानों में रहते हैं। ये रक्त और मांस को खिलाने की क्षमता रखते हैं। कुछ रोगजनक हो सकते हैं, जबकि अन्य गैर रोगजनक होते हैं। जब मानव पर दुष्ट राक्षसों द्वारा हमला किया जाता है, तो हमला करने वाले की बुरी इच्छा होगी और बुखार, उल्टी, ढीली गति और अन्य संवैधानिक लक्षण पैदा करेंगे।

5. क्रिमी (Micro-organisms / parasites):

बहुत से एक्टो-परजीवी और एंडो-परजीवी, मिनट और बड़े जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं जो रोगों को प्रकट करते हैं, हमारे क्लासिक्स में बताए गए हैं। आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार, इनमें से कुछ परजीवी रक्त में पाए जाते हैं, जो बहुत ही कम हैं, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और त्वचा के विभिन्न रोगों जैसे कुष्ट (कुष्ठ आदि) का उत्पादन करते हैं। आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं कि त्वचा के सभी रोग परजीवियों से जुड़े हैं। वह एक रोगी में पाए जाने वाले संकेतों और लक्षणों का विवरण भी देता है जब घाव आदि में संक्रमण होता है, बुखार, पीलापन, दर्द, दिल की बीमारियाँ, कमजोरी, चक्कर, एनोरेक्सिया और डायरिया तब पाए जाते हैं जब परजीवी द्वारा संक्रमण होता है। आचार्य चरक ने कृमि रसगुल्ला, ई निदाना परिवार्जन, अपकर्षन और प्राकृत विघाता के उपचार के लिए तीन मुख्य प्रक्रियाएँ दी हैं। यह अवधारणा आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान और चिकित्सा के अभ्यास के समान है।

सारांश :

भले ही प्राचीन काल के लेखकों ने स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के संचरण के बारे में वर्णन नहीं किया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कुछ संक्रामक रोग जैसे कोरोना वायरस (कोविड-19) आज के समय के अनुसार से सबसे उचित उदाहरण है।

Comments

Post a Comment